«Ein skurrileres und faszinierenderes Buch habe ich lange nicht in den Händen gehalten. Unterteilt in Kapitel wie „Höllenmaschinen“, „Weltmaschinen“, „Klangmaschinen“ oder „Kunstmaschinen“ werden die verrücktesten Erfindungen untersucht – von mittelalterlichen Kriegsschiffen über alle Arten von kosmischen Apparaten und U-Booten bis hin zu Buckminster Fullers und Tinguelys Kunstobjekten. Wunderbar!»

Barbara Hein, art – das Kunstmagazin

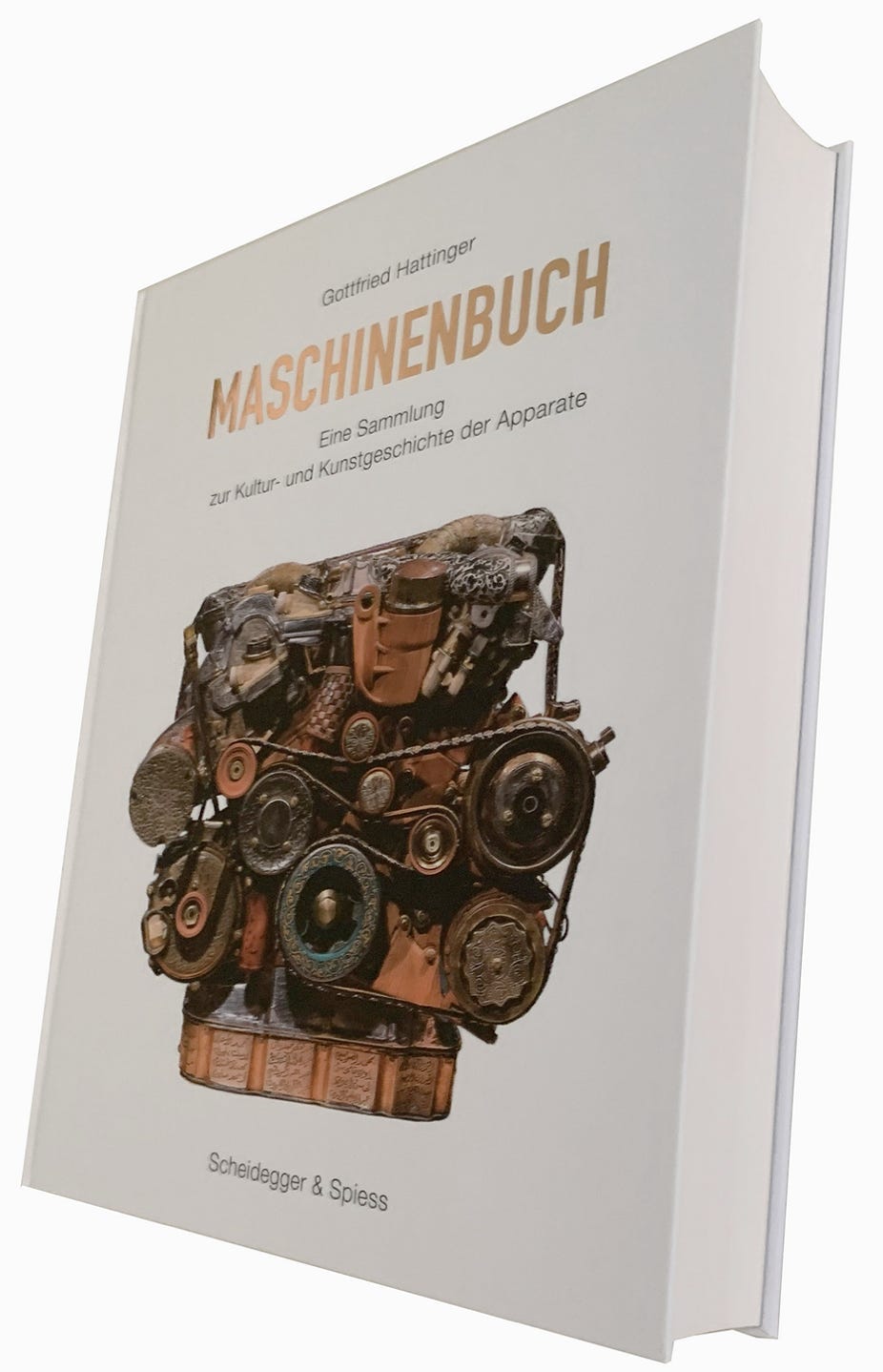

Gottfried Hattinger

MASCHINENBUCH

Eine Sammlung zur Kultur- und Kunstgeschichte der Apparate

Dies ist ein Buch über Genies, Künstler, Erfinder und Mechaniker, deren gemeinsames Streben der Konstruktion von Apparaten und Maschinen gilt. Dabei geht es nicht darum, einmal mehr die Geschichte der Technik nachzuzeichnen (was eine müßige

Anstrengung wäre), wiewohl die technische Entwicklung ständige Begleiterin und Anregerin in der Kunstgeschichte ist.

Die Aufmerksamkeit des Autors richtet sich auch nicht vorwiegend auf die „nützlichen“ Erfindungen, sondern vielmehr auf

künstlerische Inventionen, mitunter auch auf Absurditäten und Verrücktheiten des Genres. Also ist dieses Buch nebenbei eine Sammlung hybrider Weltentwürfe, Hirngespinste und Obsessionen.

Das Reich der mechanischen Fantasie wird nicht nur von Künstlern und Ingenieuren bevölkert, sondern am Rande auch von Göttern, Teufeln, Dichtern und Philosophen, Utopisten, Scharlatanen, Betrügern, Kurpfuschern und Spinnern. Das Panoptikum der Technik hat für alle Experimentatoren Platz, die ihre Ideen in mechanischen Wunderwerken und oft genug in für allgemeinen Gebrauch nutzlosen Apparaturen fließen lassen.

Verlag Scheidegger & Spiess Zürich, ISBN 978-3-03942-029-2

Erhältlich auch von der OÖ Landes-Kultur GmbH - www.ooekultur.at

Reaktionen:

Culturmag, Alf Mayer:

Erst einmal verschoben ist „Weltmaschinen“ im Schlossmuseum Linz, der von Gottfried Hattinger herausgegebene irre Katalog Maschinenbuch. Eine Sammlung zur Kultur- und Kunstgeschichte der Apparate lässt wünschen, dort eine Quarantänezeit verbringen zu müssen.

„Beste Zeit“, August 2022

Neue Kunstbücher vorgestellt von Thomas Hirsch

In einem Land der Tüftler und visionären Erfinderinnen gibt es die besonderen Uhren, die kinetischen, verspielt-nutzlosen Brunnen und Objekte, die Tresore der Banken und die Zollfreilager, die Totentänze und die Maskierungen der alemannischen Fastnacht, wobei sich vieles davon auch andernorts findet. Aber hier kommt eine erfreuliche Anzahl an Literatur- und Kunstbuchverlagen hinzu, welche jetzt in verschiedenen Publikationen derartige Besonderheiten ansprechen, diese aber als internationale Phänomene vorstellen. So war vor Kurzem im Schlossmuseum Linz die Ausstellung „Weltmaschine“ zu sehen. Wenn sie, kuratiert von Gottfried Hattinger, ungefähr so gelungen war wie das begleitende Buch von Scheidegger & Spiess, dann muss sie fantastisch gewesen sein. Das Maschinenbuch ist eine Reise durch die Welt der Erfindungen und scheinbaren Erfindungen auch in der Kunst, die dies aufgreift und weiterdenkt. Die Erfindungen sind Apparate, die dem Wissen und der Kultur und der ästhetischen Formgestalt, schließlich den technischen Möglichkeiten der verschiedenen Jahrhunderte „unterliegen“ – das führt von der „Gottesmaschine“ über die „Höllenmaschine“ zur „Menschmaschine“ und über die „Klangmaschine“ bis hin, kurzerhand, zur „Kunstmaschine“. Im Detail werden hier Reliefs mit Orgelmaschinen in Konstantinopel um 390, mittelalterliche Zeichnungen von Menschenhand gesteuerter Drachen und Engel ebenso vorgestellt wie „Der Schachtürke“ des Wolfgang von Kempelen, surreale Mensch-Entwürfe sowie kinetische Objekte von Tinguely, natürlich, oder Rebecca Horn, miteinander martialisch kämpfende und Feuer werfende Fahrzeuge, und dann auch, Jahrzehnte später entwickelt, künstliche Fauna und Bioadapter. Hilfreich dabei ist, dass all diese Ideen in eigenen Einträgen präsentiert und einander zugeordnet sind. Zusammen ergeben sie eine opulente Kulturgeschichte des menschlichen Einfalls und der nie endenden Ideen. Was sich dabei aber eben auch mitteilt, ist das Zusammenspiel von Form, Technik, Praktikabilität, Möglichem und Erschwinglichem der Apparate.

Tumult, o.D.

Christian J. Grothaus: Wanderungen im Ge-stell - Die metaverse Kopfgeburt

…. Womit wir bei einem wichtigen Punkt sind: Maschinen sind Kopfgeburten. Es nimmt nicht wunder, dass Athene, die unter anderem das Handwerk beschützt, aus dem Kopf des Göttervaters Zeus herausgeschlagen wurde. Dies von keinem Geringeren als Hephaistos, dem Schmiedegott, dessen Mutter Hera ihn wiederum unbefleckt und aus sich selbst geboren hatte. Ideen, die man sich besser aus dem Kopf geschlagen hätte, heißt es so schön. Die ganze Ambivalenz eines zur Unnatur befähigten Naturwesens wird in dieser Redewendung deutlich. Viele Kopfgeburten bleiben als Artefakte erhalten und geben einen Blick in die Vergangenheit des Ge-Stells frei.

Verdienstvoll ist in diesem Zusammenhang das anschaulich bebilderte und einfallsreich geschriebene „Maschinenbuch“ Gottfried Hattingers (s.u.). Ob nun bei den Kapitel-Themen: Gott, Hölle, Welt, Kraft, Denk, Bio, Mensch, Tier, Theater, Klang, Absurdität oder Kunst – die Baukünstler spielten mit. Mal stärker, mal schwächer hilft die architektonische Ermächtigungsarbeit dabei, sich die Erde untertan zu machen. Zunächst ist man auf Läuterung bedacht angesichts der Omnipotenz von Natur und Göttern. Folgen wir Hattinger hier in die antike Zeit der „Deus ex Machina“ und erinnern uns an die Kran-Gottheiten, die seinerzeit ehrfurchtgebietend über den Bühnenböden der Amphitheater schwebten. In der Renaissance erlebten diese Göttermaschinen neue Varianten. So korrespondieren Leonardos fliegende „Heißluft-Heilge“ mit den Bildern der „Heiligen mit Raketenantrieb“, die im 15. Jahrhundert entstanden waren. Interessant sind z. B. auch Brunelleschis „Licht-Klang-Apparate" und im weiteren Lauf bis zur Neuzeit die „Hostienmaschine“ oder der „Jesus-Automat“. Überschreiten wir die Schwelle zur „Aufklärung“, ist von Läuterung nur noch wenig zu finden. Folgerichtig, denn die ebenbildlich Geschaffenen erkennen in ihrer Fähigkeit zum Maschinenwerk den Schöpfer. So gilt der Christengott seit jeher als Konstrukteur, der mit dem Zirkel arbeitet. Architekten tun es ihm gleich in der Wahl der Werkzeuge und auch im Anspruch. Die „Weltmaschine“ erscheint heutzutage digital. Sie hat nicht nur die Götter, sondern auch die Architekten verschlungen. Jeder beliebige Bediener kann sich per Mausklick in den Werkzeugkisten von Programmoberflächen zurechtfinden. Freiheit ist durch Wahl ersetzt und vollständig abhängig von zur Verfügung gestellten Datenleitungen, Hard- und Software bzw. Interaktionsplattformen. Die virtuelle Welt als Maschine findet ausschließlich mithilfe weiterer Maschinen (VR- oder AR-Brillen, Handys, Bildschirme) statt. …

Wolkenschaufler 56, Graz 8.3.2022

Wenzel Mraček

… Weltmaschine nun heißt eine Ausstellung im Linzer OK (Offenes Kulturhaus Oberösterreich), die noch bis zum 15. Mai zu sehen ist. Zum 450. Geburtstag von Johannes Keppler hat Kurator Gottfried Hattinger eine Schau mit 17, von internationalen Künstlerinnen und Künstlern entwickelten Maschinen eingerichtet. Teils an wissenschaftlich technischen Erkenntnissen ausgerichtet, teils in ihren Funktionen schlicht absurd anmutende Vorrichtungen drehen sich hier etwa um ein „Weltgeheimnis“ oder sind Assoziationen um mikroskopische Versuche zwischen fiktiver Literatur und physikalischem Wissen. Oder, beispielsweise, Sigmar Polkes an Planetenmodelle erinnernder Apparat, mit dem eine Kartoffel eine andere umkreisen kann von 1969. Und hier endet meine Vorrede, denn Gottfried Hattinger selbst ist es, der ein Meisterwerk publiziert hat, das nun „zur Ausstellung“, wie es im Pressetext heißt, erschienen ist, diese aber hinsichtlich Inhalts und Umfangs weit überragt.

Maschinenbuch ist ein nicht weniger als enzyklopädisch angelegtes Kompendium einer „Sammlung zur Kultur- und Kunstgeschichte der Apparate“. Auf über 600 Seiten, annähernd im Format eines Bandes aus Meyers Konversations-Lexikon, beschreibt der Autor erdachte, existierende und historische Konstruktionen technischer und künstlerischer Entwicklungen zum weit gefassten Thema Maschine. In zwölf großen Kapiteln, ausgehend von der „Gottesmaschine“ über Kraft- und Menschmaschine, „Denk-“ und „Theater-“ bis zur „Kunstmaschine“ handelt Hattinger ein Programm der Apparate von der Antike bis in die Gegenwart ab. Gleich eingangs wird da der Deus ex machina per mechane aus der skene eingeflogen. „Thronmaschinen“ folgen und die „Automatisierte Messe“, in der bewegliche Engel, frühe Automaten, die Mechanisierung des Unerklärlichen einleiten. Unter „Konversionsmaschinen“ stoßen wir auf die Ars magna des Theologen Raimundus Lullus aus dem 13. Jahrhundert. Ein Scheibenapparat ermöglicht die Kombination der Attribute Gottes und könnte als ein Vorläufer unserer Suchmaschinen interpretiert werden. In dieser Abteilung beispielsweise auch das Leserad, das Agostino Ramelli 1588 beschreibt und das vergleichendes Lesen in aufgeschlagenen Codices mittels drehender Vorrichtung ermöglicht. Schießpulver und Explosionsmaschinen führen zur Erfindung des Verbrennungsmotors, die Rechenmaschinen von Schickard, Leibniz bis Babbage bereiten den Computer vor, John von Neumann wird später die entscheidenden Entwicklungen vorgeben. Sprechmaschinen, und natürlich auch sein mechanischer Schachspieler, des Wolfgang von Kempelen, stehen im 18. Jahrhundert für die Entwicklung der Synthesizer und aus den von Uhrwerken bewegten Androiden des Barock führt der Weg in die Erfindungen des Roboters und weiter in die elektronische Nachbildung des Menschen.

Die in diesem Band ausgebreiteten und abgebildeten Hunderte von Apparaten sind jeweils in aufschlussreichen Beschreibungen erläutert und durchwegs begleitet von Beispielen bildender Künstlerinnen und Künstler, bis im abschließenden Kapitel ausführlich von Maschinen im Bereich der bildenden Kunst die Rede ist, darin etwa Jean Tinguely, die italienischen Kinetiker oder die Maschinen der legendären US-Formation Survival Research Laboratories. Letztere hatte Gottfried Hattinger als Kurator im Steirischen Herbst 1992 zu einer Maschinen-Performance nach Graz gebracht.

Müßig nun, die hier eingangs genannte Frage auch Hattinger zu stellen. Für mich wäre es interessanter zu erfahren, wie – und in welcher Zeit – Gottfried Hattinger es geschafft hat, diese Unmenge an Wissen um Maschinen zu kompilieren. Ist denn der Hattinger selbst eine – … ?–

Bücherrundschau

Herbert Pradatscher-Bestle, Innsbruck-Wien-Bozen: Ein kurzweiliger Streifzug durch das Reich der Maschinen und Apparate

Am Beginn der bekannten Präsenz des Menschen auf der Erde hat sich dieser sehr rasch Werkzeuge geschaffen, die ihm bei unterschiedlichsten Aufgaben der Alltagsbewältigung dienten. Bereits in der Antike haben die ersten Hochkulturen über ausgefeilte Techniken verfügt, auch große Bauten auszuführen. Im Mittelalter haben die Menschen bereits Geräte eingesetzt, mit denen man verschiedene Arbeiten, ob beim Bauen oder in der Landwirtschaft und im Gewerbe leichter erledigen konnte. Die Phantasie und Kreativität des Menschen schuf aus einfachen Geräten mit der Zeit immer komplexere und kompliziertere Instrumente, die ihren Höhepunkt in wasser- und windbetriebenen Maschinen fanden, mit denen man verschiedene Werkstoffe bearbeiten sowie in Landwirtschaft und Gewerbe Arbeiten einfacher und schneller erledigen konnte. Die Initialzündung für die Herstellung und den Betrieb komplexer Maschinen war gelegt, und ab dem 19. Jahrhundert ging es rasant aufwärts.

In einem neuen und umfangreichen Band aus dem Verlag Scheidegger & Spiess nimmt Gottfried Hattinger den Leser mit auf eine Entdeckungsreise in die bisweilen kuriose Welt der Maschinen. Ob mechanische Puppentheater, Beichtmaschinen, barocke Spektakelmaschinen, automatische Trompeter oder elektronische Haushunde: Es sind nicht immer nützliche Erfindungen und technische Innovationen, die hier in ihrer Fülle versammelt sind, sondern auch Experimente, künstlerische Interventionen und Maschinen, die es so nie gab. Das Panoptikum der Technik hat für alle Tüftler Platz, die ihre Ideen in mechanischen Wunderwerken – von Geräten des Alltags bis hin zu Absurditäten und Verrücktheiten des Genres – fassen. So wird das Reich der mechanischen Fantasie nicht nur von Genies, Künstlern, Erfindern und Ingenieuren besiedelt, sondern auch von Göttern, Teufeln, Dichtern und Philosophen, Utopisten, Scharlatanen und Kurpfuschern.

In diesem Sinn bietet das höchst unterhaltsame und mit mehr als 800 Abbildungen illustrierte Buch einen geografisch und zeitlich umfassenden Überblick fantastischer und realisierter Maschinen und Apparate. Zugleich führt uns Gottfried Hattinger durch eine erstaunliche Sammlung hybrider Weltentwürfe, Hirngespinste und Obsessionen, die von menschlicher Vorstellungskraft über Jahrtausende hervorgebracht worden sind.

Der hochwertig aufgemachte Band bietet mit seiner umfangreichen Präsentation von Maschinen eine faszinierenden Einblick in eine Welt von Technik die gepaart mit herausragender Phantasie und Einfallsreichtum außergewöhnliche Maschinen geschaffen hat, die in jedem Fall Bewunderung und Staunen auslösen. Der Band ist somit auch ein Dokument menschlicher Genialität, die ihren Ausdruck in den vorgestellten nützlichen wie unnützen Maschinen findet. Der Band ist ein Gewinn für jede Bibliothek und ein „must have“ für jeden Technikfreund!

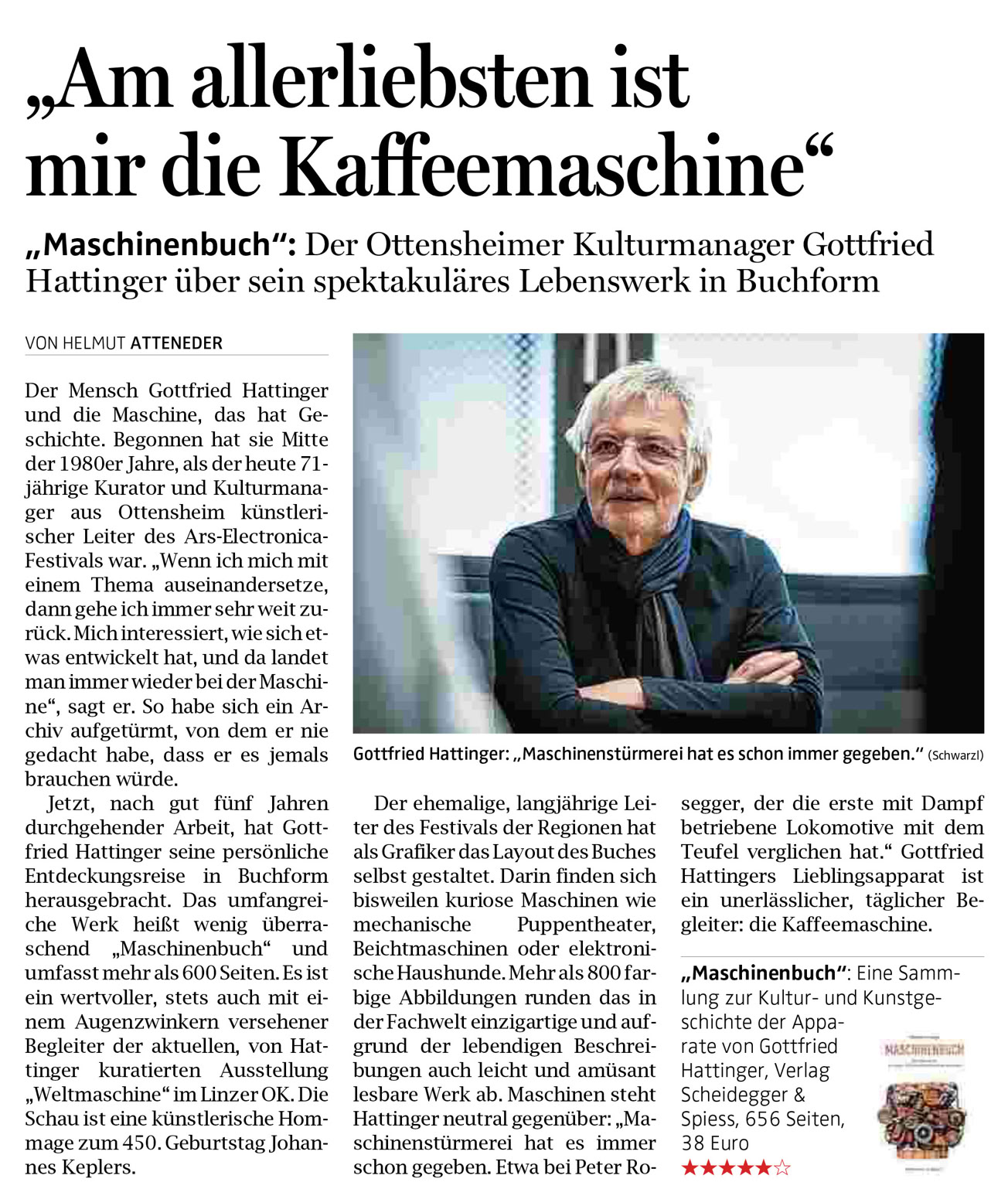

Oberösterreichische Nachrichten, 5.3.2022: